Zum prall gefüllten Früchtekorb des Herbstes gehören die Eßkastanien, populär Maronen genannt, die jetzt tonnenweise aus dem europäischen Süden importiert werden. „Heiße Maroni…“, lautet aktuell der Lockruf der Kastanienbrater, die allenthalben auf städtischen Straßen und Plätzen ihre frisch gerösteten Früchte anbieten. Sie sagen „Maronen“, auch wenn sie Esskastanien über dem Feuer rösten. Man nimmt es nicht so genau mit dem kleinen Unterschied, aber es gibt ihn: Esskastanien und Maronen sind zweierlei Früchte – allerdings ähneln sie sich zwillingshaft in Form und Geschmack.

Maronen gelten als hochwertiger. Sie sind ei- bis herzförmig mit flacher, dreieckig geformter Unterseite. Die Schale glänzt rötlichbraun und ist mit dunklen Streifen fein überzogen. Sie haben ein volleres Aroma, sind also intensiver, zudem cremiger im Geschmack. Außerdem lassen sie sich leichter schälen. Wie ihre Verwandten, die Esskastanien, fallen die Maronen im Herbst, sobald die stacheligen Hülsen aufspringen, wie Manna reif von den Bäumen; früher wurden sie von Hand aufgelesen, heute erledigen das Maschinen. Die Hauptsaison beginnt im späten September und dauert in der Regel bis Ende Oktober, doch gibt es sogenannte Dauermaronen, die länger hängen bleiben und meist erst im November bis in den Dezember hinein gepflückt, getrocknet und vermarktet werden (das dichteste Aroma bieten in der Regel die später, etwa ab Mitte Oktober geernteten Früchte). Beiden Sorten gemeinsam ist ihr hoher Nährwert bei wenig Fett. Hundert Gramm bringen es auf knappe 200 Kalorien, aufgeteilt in etwa 50 Gramm Wasser, 43 Gramm Kohlehydrate, 2,9 Gramm Eiweiß, 1,9 Gramm Fett plus Ballaststoffe, Mineralien (Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen, Magnesium), Vitamine & Co. Kastanien sind glutenfrei und gelten als gesund, sie sollen die Stimmung aufhellen, den Stoffwechsel anregen, die Durchblutung fördern, das Gewebe entwässern, die Nerven stärken, die Adernwände festigen und dank ihrer basischen Anlage übersäuerten Magen beruhigen. Ihren Namen hat die Edelkastanie (Castanea sativa) übrigens von der Stadt Kastana am Schwarzen Meer, nach der die Griechen die Kastanien tauften.

Kastaniensuppe: Zutaten (für sechs Personen): 1 kg Maronen bester Qualität (Test: wurmstichige, überalterte oder faulige Nüsse schwimmen im Wasser nach oben) 1 l Geflügelbrühe (alternativ 2 Bouillonwürfel) Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1/2 Muskatnuß 6 Sellerieblätter 1/2 El Crème fraiche – für besondere Cremigkeit kann auch mehr genommen werden. Zubereitung: Kastanien schälen und in Wasser garen. Ein Drittel der Früchte pürieren und mit der Brühe, der geriebenen Muskatnuß und den Sellerieblättern aufkochen, salzen, pfeffern, nachziehen lassen. Nach etwa einer halben Stunde die Crème fraiche hinzufügen und, sobald die Brühe zu kochen beginnt, die restlichen zwei Drittel der Kastanien dazugeben. Abschmecken und auf kleiner Flamme schwach köcheln lassen, bis sich alle Ingredienzien sämig vereint haben.

Elektrischer Maronenofen von Stöckli. Weitere Informationen unter stockli.shop

Die Römer machten daraus „Castanea“ und brachten die Bäume auch nach Deutschland, wo sie, gierend nach Wärme, bevorzugt in den südlichen Regionen in Nachbarschaft mit dem Wein gedeihen wie im Bereich des Bodensees, in Franken oder der Südpfalz, wo vom 1. Oktober bis 15. November anläßlich der Kastanientage den Maronen – mundartlich „Keschde“ genannt – kulinarisch gehuldigt wird. Das tat bereits Bayernkönig Ludwig I., der rund um seine Sommerresidenz Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben hunderte Edelkastanien pflanzen ließ – zu besichtigen im Rahmen des rund 50 Kilometer langen „Pfälzer Kastanienwegs“ (mehr dazu unter: www.keschdeweg.de).

In Italien laden Gemeinden in der Toskana und Umbrien zu tagelangen Festgelagen ein, bei denen Maronen von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur süßen Näscherei aufgetischt werden – und in der Ardèche, dem französischen Maronenzentrum, eröffnet der „Castagnou“, ein Aperitif aus Kastanienlikör und Weißwein, jedes anständige Abendessen. Eine Zeitlang waren die Maronen – als Folge der zunehmend populärer werdenden Kartoffel – außerhalb ihrer regional begrenzten Anbaugebiete in Vergessenheit geraten, aber auf einmal begann ihre leckere Renaissance.

Bis ins 17. Jahrhundert waren sie ein Grundnahrungsmittel der armen Leute, galt die Frucht als Brotbaum des Südens und wurde mannigfaltig in der „Cucina povera“ verarbeitet. Aus dem süßlichen Mehl machte man Nudeln, Brot und Kuchen – nicht sehr finessenreich, aber nahrhaft und eine perfekte Nervennahrung. Hildegard von Bingen, die legendäre Heilerin, empfahl Kastanien jedem, dem „das Gehirn durch Trockenheit leer ist, und der daher im Kopf schwach wird“. Vor sowie nach dem Essen verzehrt sollten die Maronen, roh, ungeröstet und kalt, dafür sorgen, daß „das Gehirn wächst und wieder gefüllt wird“, denn solche Kost “gießt seinem Herzen einen Saft wie Schmalz ein und er wird an Stärke zunehmen und seinen Frohsinn wieder finden“.

Maronencreme: 400 g geschälte und geröstete Maronen mit einer Vanillestange sowie dem zuvor ausgekratzten Mark, 200 ml Milch, 200 ml Sahne und einem Tl Kakao rund 45 Minuten köcheln lassen. Die Früchte pürieren (oder zerstampfen), durch ein feines Sieb passieren, abkühlen lassen, nach Geschmack mit Honig oder Zucker süßen, eventuell noch mit Orangenlikör oder Rum parfümieren.

Roh schmecken die Edelkastanien mehlig und trocken mit herbem Beiton. Durch die Röstung erfolgt eine „Verzuckerung“ der Stärke ins Süßliche; es entsteht ein kräftiges, angenehm sahnig unterlegtes Aroma. Das macht die Maronen zum leckeren Sologericht sowie zum delikaten Begleiter von Wildgerichten. In der Hand eines phantasievollen Kochs lässt sich die Marone vielseitig zubereiten: von der Suppe übers Püree und die Füllung im Bauch der Gans bis zur süßen Creme.

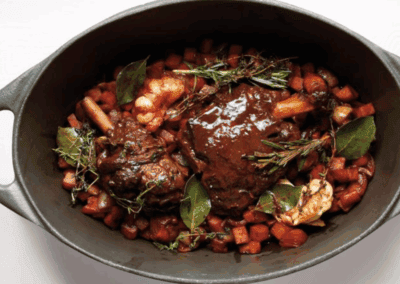

Eckart Witzigmann, der geniale »Jahrhundertkoch«, hüllte ein Maronenpüree, ergänzt durch Selleriewürfel, ein Wachtelei und eine Trüffelsauce, in Blätterteig. Schon legendär ist die Maronensamtsuppe mit Steinpilzen, Sellerie und Walnüssen, und ein Ragout aus glasierten Maronen, Rosenkohl sowie Wurzelgemüse ist ein rustikales Herbstgericht, zu dem beispielsweise sanft geräucherte Würstchen besonders gut passen. Klassisch sind die glasierten Maronen, französisch „Marrons glacés“ genannt, oder die in Mailand beliebten „Monte Bianco“, eine stramme Hommage an den weißen Gipfel des Mont Blanc: Maronenpüree mit Schokolade auf einen süßen Kuchenteig (wie Sandkuchen) streichen und mit steif geschlagener Sahne dekorieren.

Am urigsten und unverfälscht pur schmecken Maronen freilich heiß aus der Hand, ob man die Früchte, sorgsam kreuzweise eingeschnitten, nun zu Hause ohne Fett in der Pfanne oder im Backofen röstet oder auf der Straße beim mobilen Kastanienbrater kauft, dessen Schlachtruf jetzt wieder zu hören ist: „Heiße Maronen…“