Ein Hauch Antike

„Silber und Gold, Mantel und Toga kann man leicht verschenken – schwer ist es, auf Pilze zu verzichten.“ So rühmte Martial, der römische Epigrammatiker, im 1. Jahrhundert n. Chr. die Schwammerln – Steinpilz, Trüffel, Kaiserling – als Götterspeise. Noch heute umweht die Pilze etwas Mythisches: Sie erscheinen wie aus dem Nichts, wachsen über Nacht, schießen aus dem Boden oder verweigern sich trotzig.

Bis weit in den Oktober hinein haben die Pilze noch Saison, tobt jetzt die Jagd des kleinen Mannes auf das einzige Wildbret, das jedermann in freier Natur erbeuten kann. Die einen tun es profihaft mit Messer, Bürste und Körbchen; das sind diejenigen, die immer schon vor einem da waren. Andere trampeln mit der Zerstörungswut des Unkundigen alles an Leckerbissen nieder, was nicht in ihr Zweisortenprogramm aus Steinpilz und Pfifferling passt, oder sie ziehen in borniertem Leichtsinn durchs Gehölz, dem Tode nah, denn den Knollenblätterpilz mit dem Waldchampignon zu verwechseln ist gefährlicher als ahnungslos einen Boxchampion zu beleidigen.

Wer das Bild von den Pilzen als dem Wildbret des kleinen Mannes geprägt hat, war wohl ein Sozialromantiker aus dem 19. Jahrhundert. Heute ist der Vergleich nämlich ebenso unzutreffend wie ignorant. Immerhin werden Steinpilze und die raren Kaiserlinge hundertgrammweise verkauft und sind teurer als Rehfleisch – gar nicht zu reden von Trüffeln und Morcheln. Und kleine, etwa zwei bis drei Zentimeter hohe Pfifferlinge von fester Konsistenz sind im Handel so gut wie nicht zu bekommen, also kulinarischer Luxus.

Ob sie sprichwörtlich aus dem Boden schießen oder sich verweigern und in der Erde bleiben, das hängt vom Wetter ab. Pilze sind launisch wie Diven. Mal drängen sie ungestüm ans Licht, dann wiederum machen sie sich rar. Pilze kommen und gehen, wie und wann es ihnen passt. Insofern gleicht die Suche nach nahrhaften Schwammerln tatsächlich ein bisschen der Pirsch aufs Getier.

Kaiserling: Leckerbissen der Cäsaren und früher dem Adel vorbehalten.

Der wärmeliebende Kaiserling (Amanita caesarea), in Italien als Ovoli begehrt, ist schon im antiken Rom als Leckerbissen geschätzt gewesen, dessen Zubereitung laut Plinius, wie er in seiner „Historia mundi naturalis“ schreibt, ein wahres, dem Hausherrn vorbehaltenes Ritual war. Serviert worden ist diese Göttergabe auf kostbarem Silber. Der Pilz mit seinem leuchtend orange- bis scharlachrotem Hut, dem gelben, beringten Stiel und der weißen Scheide gedeiht in Gebieten mit mildem Klima – wuchsmäßig beginnt er kugelig wie ein Eierkopf und entwickelt sich nach und nach zum Hutpilz. Kenner goutieren sein festes Fleisch, dessen intensives und zugleich feines Aroma sich auch für rohe Zubereitung eignet: In Längsrichtung in hauchdünne Scheiben schneiden – idealerweise mit einem Trüffelhobel – mit etwas Olivenöl und Zitronensaft beträufeln, mit schwarzem Pfeffer und Meersalz würzen und pur, als Beilage zu einem Rindercarpaccio oder auf einem kross gerösteten Baguette genießen. Köstlich schmeckt der Kaiserling auch als Vorspeise: Fein geschnittene Scheiben zusammen mit einigen Thymianblättchen in einer Butter-Olivenöl-Liaison beidseitig kurz erhitzen, je eine Minute lang bis sie dunkelgolden schimmern, danach feinfühlig salzen, pfeffern und mit etwas Zitronensaft beträufeln.

In der Küche stellen Pilze, von bayerischen und österreichischen Sammlern liebevoll auch schlicht generalisierend „Schwammerl“ genannt, eine ebenso eigenständige wie die Sinne beglückende Größe dar. Egal, ob es sich um einen stattlichen Steinpilz, jungen Birkenpilz, freundlichen Maronenröhrling, farbentollen Täubling, weißen Schopftintling, malerische Rotkappe, blassen Wiesenchampignon, kurios gefächerte Krause Glucke, granatroten Saftling oder einen niedlichen dottergelben Pfifferling alias Eierschwamm (Reherl, Dotterpilz, Gelbröhrchen sind weitere intime Volksnamen) handelt: Pilze sind wahre Küchen-Champions. Gegrillte Steinpilze, die in der Butterpfanne sanft gedünsteten Hüte vom Parasol, makellos weiße Boviste, nur sekundenkurz mit Butter in der Pfanne angeröstet, ein Salat von Kaiserlingen, eine Krause Glucke oder als gastronomisches i‑Tüpferl ein schmelzendes Schwammerlrisotto mit Pfifferlingen bereiten dem Feinschmecker himmlische Wonnen.

Steinpilz

Kulinarisch besonders omnipotent ist der Steinpilz, was heißt: in der Küche vielfältig zuzubereiten. Er schmeckt subtil mariniert auch roh als Salat, man kann ihn braten, dünsten, grillen, panieren, trocknen, einlegen und wer weiß nicht noch was alles mit ihm anstellen. In der puren Präparation wird er seine Vorzüge vermutlich am besten entfalten: Bei mittlerer Hitze gute Butter oder feinstes Olivenöl heiß werden lassen, darin kleingeschnittene Schalotten andünsten und grobwürfelig geschnittene Steinpilze dazugeben. Wenn die Pilze goldfarben sind wie fürs Fotoalbum, einige frische Salbeiblätter kurz mitrösten lassen; wer mag, kann schließlich auch noch eine Handvoll gekochter Bandnudeln dazutun. Dazu schmeckt am besten ein ausgereifter, nicht säurebetonter Weißwein, beispielsweise ein Weißburgunder oder eine Spätlese vom Riesling, aber auch ein Chardonnay aus dem Burgund ist keine schlechte Wahl.

Pfifferlinge

Im Gegensatz zum aristokratischen, stämmig sich empor wölbenden Steinpilz, den farbentollen Täublingen oder malerischen Rotkappen geben sich die dottergelben Pfifferlinge in Wuchs und Farbe bescheiden. Mit ihrem raffinierten, würzig-süßlichem bis leicht pfefferigem und nussigem Geschmack gehören sie freilich zu den beliebtesten Pilzen. Exemplare von sieben, acht, neun Zentimetern mit der typisch breiten, nach oben gewölbten Trichterform, wie sie vor allem auf Märkten angeboten werden, gehören schon zu den Riesen der Gattung, die der Lateiner melodiös Cantharellus cibarius nennt. Über ein deutlich feineres Aroma verfügen allerdings die kleinen, gerade mal fingerhutgroßen Schwammerln mit rundem Hut, die bevorzugt im Nadelwald wachsen, nicht so gerne auf Moos oder grasigen Lichtungen.

Kleine irrtümer, große Wahrheiten

+ »Pilzgerichte dürfen nicht aufgewärmt werden.« → Falsch! Kühl gelagerte Pilzspeisen können problemlos bis zu 24 Stunden nach ihrer Zubereitung aufgewärmt werden.

+ »Schnecken und Würmer meiden giftige Pilze.« → Falsch!

+ »Giftige Pilze verfärben sich an Schnittstellen blau.« → Auch gute Speisepilze – wie beispielsweise der feine Maronenröhrling – reagieren auf Druck mit einer blauen Verfärbung.

+ »Pilze sind roh unverträglich.« → Weitgehend richtig, aber in dieser Absolutheit falsch! Kulturchampignons und vor allem der Steinpilz sowie der Kaiserling schmecken, mariniert, auch ungegart.

Rezepte, die bleiben

Eierschwämmchen

Leckere Freude vermitteln sautierte Eierschwämmchen: In einer Pfanne, möglichst Kupfer, bei starker Hitze feinstes Olivenöl, Butter oder eine Liaison aus beidem rauchig heiß werden lassen, darin klein geschnittene Schalotten nebst etwas gequetschtem Knoblauch andünsten und grobwürfelig geschnittene Schwammerl dazugeben (die natürlich geputzt, doch um Himmels willen nicht gewaschen wurden). Austretende Flüssigkeit entfernen; dies sollte nach Bedarf wiederholt werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Schwammerln bißfest bleiben. Pfifferlinge verlieren beim Braten relativ viel Wasser – große Exemplare weitaus mehr als kleine. Köche nennen diesen Prozeß sinnig „flöten“, weil die Schwammerln dabei leise seufzend Pfeiftöne abgeben (alternativ werden die Schwammerl vor der eigentlichen Koch- und Würzprozedur erst in einer glutheißen Pfanne trocken angeröstet, bis die Flüssigkeit verdampft ist).

Danach mit Salz, Pfeffer, Zitronenthymian und eventuell einem Hauch von Chili würzen, weitere Butterflocken beimengen und das Gericht einige Minuten lang sautierend vollenden, dabei die Pfanne stets in Bewegung halten. Beim Servieren mit gezupfter Petersilie bestreuen.

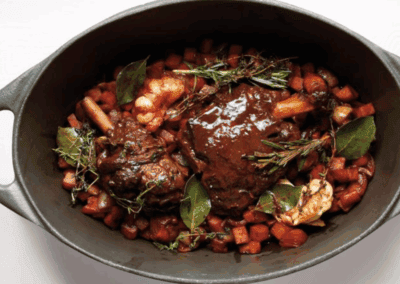

Pilzragout

Köstlich schmeckt ein Pilzragout, delikat ein Gulasch aus Pfifferlingen. Der Hallimasch, fest gekocht mit Zwiebeln und Speck, ergibt ein rustikales Gericht. Dagegen gleicht der nur leicht in Butter angeröstete Hut vom Riesenschirmling (Parasol) einem geschmackigen Wölkchen, so fein und zart schmeckt er wie Kalbfleisch mit Nüssen. Champignons (die dunklen verfügen übrigens über ein dichteres Aroma als die hellen) schmecken roh als Salat oder püriert in der Suppe plus einem Spritzer Pernod, was das natürliche Anisaroma unterstreicht. Mit Steinpilzen läßt sich ein herrliches Risotto anrichten und sie schmecken, in dünne Scheiben geschnitten, auch roh in der Form eines Carpaccio, also mariniert mit einigen Tropfen feinstem Sherryessig plus Olivenöl und zart vervollkommnet mit Walnussöl. Das ist Natur pur.

Kartoffel-Carpaccio mit Steinpilzen

Kartoffel – idealerweise mit dem Gurkenhobel – in hauchdünne Scheiben schälen, die blanchieren, eiskalt abschrecken, trocken tupfen, mit zerlassener Butter vermengen, dachziegelartig auf dem Teller anrichten und, gewürzt mit Salz sowie Pfeffer nebst einem Hauch von Muskat, unter dem vorgeheizten Grill rasch goldgelb und knusprig werden lassen. Geputzte Steinpilze längs in Scheiben schneiden und in Butter braten, salzen, pfeffern und auf dem Kartoffel-Carpaccio anrichten.

Risotto mit Steinpilzen

Ein Fürst unter den Speisen ist das Risotto mit Steinpilzen. Dafür ein halbes Kilo Pilze in 50 Gramm Butter zwei bis drei Minuten lang sanft anrösten und danach beiseite stellen. Nun vier Schalotten fein würfeln, in weiteren 50 Gramm Butter glasig dünsten. Etwa 300 Gramm Risottoreis dazu geben, eine bis zwei Minuten kurz andünsten, nach und nach mit Hühnerbrühe auffüllen, nach Belieben auch ein Glas Weißwein der geschmeidigen Art (Riesling, Chardonnay, Grauburgunder) hinzufügen, alles an die 20 Minuten köcheln lassen – immer wieder umrühren. Wenn der Reis nahezu vollständig aufgequollen ist, die Steinpilze rührend darunter mengen, salzen, pfeffern, nötigenfalls weitere Brühe hinzu gießen. Schließlich furchtlos etliche kalte Butterflocken und gehackte Petersilie einrühren (nach persönlichem Gusto auch geriebenen Parmesan), einige Minuten lang fertig garen lassen.

Kulinarische Pretiosen

Pilze sind seit jeher geheimnisumwoben. Der Mensch hat sie mit Wunderbarem gleichgesetzt und mit Schrecklichem. Den Griechen galten sie als Götterspeise. Geht man jedoch von einer naturkundlichen Schrift aus dem 16. Jahrhundert aus, so ist kein Pilz der Gesundheit zuträglich. Die Römer wiederum vermuteten, dass sie einer Vereinigung des Himmels mit der Erde entstammen – und zwar gezeugt durch einen Blitz. Aristophanes wunderte sich: „Jetzt noch ein Nichts und morgen allgewaltig.“

Das war gut beobachtet, denn Pilze wachsen quasi über Nacht. Doch ansonsten gilt, dass unsere Altvorderen wenig über Pilze wussten. So konnte Hildegard von Bingen, eine weise Frau, deren naturkundliche Studien zumal in esoterischen Kreisen neu beachtet werden, noch schreiben, dass die Pilze keine besondere Speise abgeben würden.

Was für ein Irrtum! Man nehme Pfifferlinge, die kann man braten und dünsten, als Sülze, Risotto, Ragout oder Gulasch auf den Tisch bringen. Sie lassen sich gut einfrieren – und sauer einlegen: Bevorzugt kleine Exemplare grob putzen, kurz waschen (ist in diesem Fall vertretbar, weil die Pilze ja gekocht werden), in kochendem, leicht gesalzenem Wasser zusammen mit einer Zwiebel cirka zehn Minuten lang blanchieren. Wasser abgießen, Zwiebel wegwerfen, Pilze kurz ausdampfen lassen, in Einmachgläser verteilen, vollständig mit einem fünf Minuten lang gekochten Sud aus gleichen Teilen Wasser sowie Essig plus etwas Zucker, Piment, Pfefferkörnern, Wacholderbeeren, Rosmarin, Gewürznelken zugießen und obendrauf mit Olivenöl abdecken. In jedes Glas ein Lorbeerblatt und einige Pfefferkörner legen, eventuell auch ein Zweiglein Thymian oder Estragon. Das läßt sich einfach herstellen und ist den Winter über eine Delikatesse zu Käse, Schinken, kalten Braten, Pasta und ähnlichen köstlichen Vulgaritäten.

Auf die gleiche Weise lassen sich Rotkappen und Steinpilze konservieren – und nach Gusto danach auch rösten. Heinz Reitbauer, der geniale österreichische Koch wäscht die im Herbst eingelegten Steinpilze kurz ab, trocknet und röstet sie in der Pfanne und sagt dazu: „Normalerweise essen wir sie als Happen aus dem Glas, gekocht werden immer nur frische Pilze. Nie hätte ich es für möglich gehalten, aber die Säure geht beim Rösten aus dem Pilzfleisch heraus. Ich konnte kaum unterscheiden, ob es ein frischer oder eingelegter Pilz ist!“.

Pfifferlinge waschen oder nicht?

Das ist keine Glaubens‑, sondern eine reine Geschmacksfrage. Wer je einen Haufen Schwammerln vor sich liegen gesehen hat, den hat bei der Vorstellung, das alles mit der Hand zu putzen, sofort lähmendes Entsetzen erfüllt und den Gedanken an Wasser virulent werden lassen. Waschen würde die Pfifferlinge aufschwemmen – sie saugen Flüssiges auf wie ein Schwamm. Also ist Geduld angesagt, was praktisch heißt, daß jedes Schwammerl und sei es noch so klein, sorgfältig mit Pinsel, Bürste, Tuch und Messer gereinigt werden muß, um das feine und zarte Pilzaroma komplett in seiner Reinheit zu erhalten.

Generell gilt, dass man bei Pilzgerichten nur diskret mit Gewürzen umgeht; das natürliche Aroma soll ja nicht überdeckt und schon gar nicht verfremdet werden. Steinpilze oder Pfifferlinge, in Butter kurz angedünstet, sind für sich allein eine Kostbarkeit. Christian Jürgens, Dreisternekoch im Hotel Überfahrt am Tegernsee, rät, eine halbe ungeschälte Knoblauchzehe mitzubraten („Das gibt Aroma“) und erst zum Schluß zu salzen und zu pfeffern.

Joel Robuchon, Franzose und einer der besten Köche der Welt, kreierte ein wagemutig klingendes Pilzrezept von schmelzender Wonne: Er röstete Pfifferlinge mit getrockneten Aprikosen und frischen Mandeln, serviert als Beilage zu Wild- und Geflügelgerichten. Das ist Raffinesse pur. In Kombination mit einem Glas Wein, vielleicht einer Riesling-Spätlese vom Rhein, einem geschmeidigen Chardonnay à la Meursault aus dem Burgund oder Grünem Veltliner der Gütestufe Smaragd aus der Wachau ergibt das ein Mahl, bei dem der Lärm der Welt draußen bleibt.

Der Fliegenpilz: geheimnisvoll, giftig und heilsam

Steinpilze können scheu sein wie ein Reh, nur der Fliegenpilz stellt sein Kardinalsrot ungeniert und augenbetörend zur Schau. Wer den Lockungen erliegt und etwas davon nascht, wird nicht sterben, doch Halluzinationen erleben, wie sie Lewis Carroll in „Alice im Wunderland“ beschreibt: „Alice aß den Pilz, auf dem die Raupe saß und an ihrer Pfeife schmauchte. Daraufhin konnte sie nach Belieben größer oder kleiner werden.“

Fliegenpilze hat man in früheren Zeiten als Droge genommen, maßvoll dosiert gegen bestimmte Krankheiten, aber auch, um sich daran zu berauschen. Wolfgang Bauer, Psychologe und Volkskundler, widmet als Herausgeber und Autor dem Fliegenpilz 128 reich und hübsch illustrierte Seiten, in denen gleichermaßen informativ wie unterhaltsam und – ja, das ist bei einem wissenschaftlich grundierten Thema möglich – amüsant über den schönsten Pilz berichtet wird, der ein Symbol für Gefährlichkeit ist, zugleich ein Synonym für das Glück und vermutlich das älteste bewußtseinsverändernde Mittel der Menschheit.

Der heilige Pilz hat Schamanen bei ihren Seelenreisen zu Geistern und Göttern begleitet – und er tut es heute noch. Er half bei der Suche nach Verlorengegangenem und der Erforschung der Zukunft. Das Geheimnis um seine rituelle Verwendung wurde in archaischen Kulturen streng gehütet. Eremiten naschten am Pilz und erhofften sich erdferne Visionen. In Göttermythen und Zaubermärchen spielt der farbenprächtige Pilz ebenso eine Rolle wie in der fantastischen Literatur; und er wird als Schmerz- und Heilmittel eingesetzt, speziell bei nervösen Leiden.

Buchtipp: Der Fliegenpilz, Wolfgang Bauer, AT Verlag, 128 Seiten, 17,5 x 25 cm, ca. 20 Euro.

Giftpilze: ein Nachschlagewerk für Sammler, Biologen, Apotheker und Ärzte

Man weiß nicht, wie lange der Mann noch gelacht hat, der auf die Mahnung, nur eßbare Pilze zu sammeln, ignorant grinsend erwiderte: „Klar, giftige kenn‹ ich gar nicht“. Vielleicht hieß es von ihm kürzlich in der Zeitung, ein Mann sei mit schwerer Pilzvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Hände weg vom Unbekannten“, warnen denn eindringlich in jeder Saison die Pilzberatungsstellen. Dies zu beherzigen kann lebensrettend sein. Gleichfalls angebracht ist Mißtrauen gegenüber Bauernregeln, wie man angeblich giftige Pilze von guten unterscheidet. Einen Silberlöffel solle man mitkochen, wird empfohlen, und verfärbe sich der, so verzichte man auf das Gericht. Das ist so unsinnig wie die Warnung vor Pilzen mit scharfem Geruch (Pfifferlinge, die Braven, haben ein pfefferartiges Aroma, hingegen duftet der tödliche Knollenblätterpilz angenehm nach Honig) oder solchen, die sich beim Kochen poppig verfärben.

Farben sagen nichts über Wohlgeschmack oder Giftigkeit eines Pilzes aus Es gibt Täublinge mit greller Farbe, die überaus gut schmecken. Das weiße Fleisch der Rotkappen wechselt beim Kochen übers Gräulichgrüne bis zum satten Schwarz. Andererseits zählen farbarme Pilze zu den ungenießbaren oder giftigen Sorten. Von den weltweit etwa 150 000 bekannten Arten – gut doppelt so viele werden noch vermutet – sind an die 2 000 für die Küche geeignet. Aber man muß schon ein Doktor der Mykologie sein, wie man die Wissenschaft von den Pilzen nennt, um sich in dieser Sortenvielfalt zurechtzufinden; zumindest sollten die Sammler in der Lage sein, die ungenießbaren und die tödlich giftigen à la Pantherpilz oder Knollenblätterpilz von den eßbaren unterscheiden zu können.

Handbücher mit erstklassigen Fotos und Beschreibungen können hilfreich sein – wie das Standardwerk über Giftpilze von Dr. René Flammer, der sich als Arzt und Sammler zeitlebens mit Pilzen befaßt hat und in dem 204 seitigen Buch eine reich bebilderte Sammlung von Pilzen vorlegt, ergänzt um diagnostische Hinweise, medizinisch-toxikologische Erläuterungen und das Verhalten bei einem Notfall. Für den laienhaften Sammler wird das Buch eine schwere Kost sein, doch für Ärzte, Apotheker, Biologen und Experten ist es ein wertvolles Nachschlagewerk.

Buchtipp: Giftpilze, René Flammer, AT Verlag, 204 Seiten, 17 x 24 cm, ca. 40 Euro

Täubling-Terrine, Pilz-Bolognese, Pilzrisotto & Co

Der Titel ist schlicht: Pilzküche. Der Autor, Dieter Gewalt, ein Pilzberater in Frankfurt, beschreibt ohne literarischen Anspruch, also kurz und faktenorientiert, sozusagen handsam, die wesentlichen Merkmale bekannter Speisepilze. Den Schwerpunkt des Büchleins mit den 160 Seiten bilden die Rezepte, darunter auch welche mit exotischen Einsprengseln wie etwa ein asiatisches Pilzragout mit Garnelen, ein Schopftintling-Schinken-Röllchen mit einem Mango-Dip oder Sommer-Steinpilze mit einem Mango-Wassermelonensalat. Weitere, solide beschriebene Rezepte sind: Champignon-Lamm-Topf, Edelreizker-Rukola-Salat, Eingelegte Pilze, Gefüllte Auberginen mit Krause Glucke, Herzhafter Pilzschmarrn, Hexenröhrlinge mit Pfirsichchutney, Steinpilzpizza, Gebackene Pilz-Polenta, Pfifferling-Kartoffelsalat mit Wiener Schnitzel (die vom Autor angegebenen zwei Eßlöffel Butterschmalz dürften allerdings nicht ausreichen, um die Schnitzel derart locker im Fett schwimmen zu lassen, so daß die Panade nach Vorschrift altböhmischer Köchinnen darin quasi souffliert). Eine aparte Anregung ist das Pilzsalz: 100 Gramm getrocknete Pilze werden in einer Küchenmaschine fein gemahlen, danach mit 200 Gramm grobem Meersalz (Fleur de sel) vermengt und erneut gut durchgemixt, bis sich alles gleichmäßig vermischt hat. Anschließend in ein Schraubglas füllen »und innerhalb eines Jahres aufbrauchen«. Das Salz intensiviert das Aroma in diversen Pilzgerichten, eignet sich auch zum Würzen von Salaten, Nudel- sowie Reisgerichten und gegrilltem Fleisch. Ein Tipp vom Autor: Geputzte Pilze zerteilen und auf einem Backblech an warmer Stelle einige Tage lang trocknen lassen; die Pilze müssen vollständig durchgetrocknet sein. Schneller geht es, indem die Pilze etwa drei Stunden lang in dem auf 70 Grad vorgeheizten Backofen (bei offener Türe) getrocknet werden.

Buchtipp: Pilzküche, Dieter Gewalt, Tre Torri Verlag, 160 Seiten, 21 x 26 cm, ca. 20 Euro