Um kaum eine andere Spirituose ranken sich so viele Geschichten, Halbwahrheiten und Mythen: Absinth. Was ist dran an den Gerüchten um seine geisteszerstörende Wirkung? Und warum zahlen Genießer horrende Summen für eine Flasche des historischen Trunks? SAVOIR VIVRE hat sich auf die Spuren des Wermut-Getränks begeben, das die Menschen seit mehr als hundert Jahren fasziniert. Und erst seit kurzem wieder legal ist.

Es ist der 23. Oktober 1888. Der junge Vincent van Gogh trifft bei seinem Künstlerkollegen Paul Gauguin in Arles ein. Schon zwei Monate später endet das Zusammenleben mit einem bizarren Vorfall: Während eines Streits mit Gaugin zerschneidet van Gogh sein Ohr. Am nächsten Tag findet man ihn bewusstlos und stark geschwächt im eigenem Blut liegend auf.

Ein Tag im August 1905. Jean Lanfray, Weinbergarbeiter in der Waadtländer Gemeinde Commugny, kehrt von der Arbeit nach Hause. Er schreit, er tobt, er zückt schlussendlich die Waffe – und erschießt in seiner psychotischen Wut die zweijährige Tochter Blanche, seine vierjährige Tochter Rose, seine schwangere Frau und zu guter Letzt auch sich selbst.

Nun: Was war die Folge dieser und ähnlicher Vorfälle in Europa rund um die Wende zum 20. Jahrhundert? Und was haben sie ursächlich miteinander zu tun? Es gibt zwei Antworten. Eine damals, eine heute.

Todbringender Absinthismus

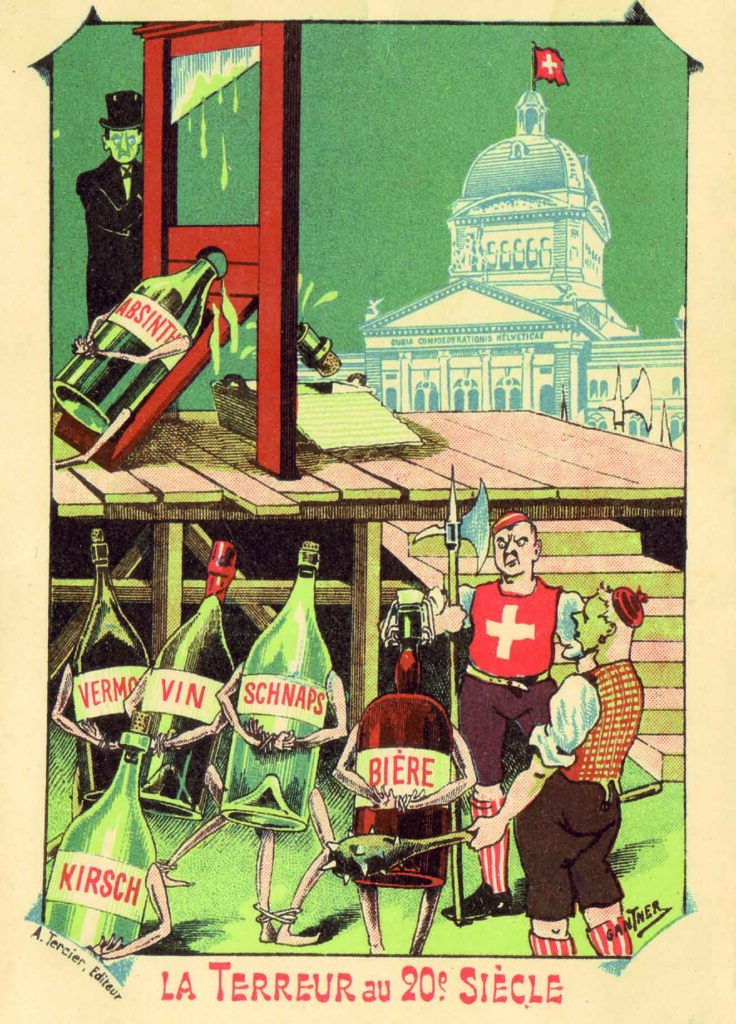

An dem Tag, an dem Lanfray seine Familie ermordete, hatte er neben nahezu belanglosen sechs Litern Wein und Branntwein auch zwei beachtliche Gläser Absinth zu sich genommen. Wer oder was war also Schuld an Lanfrays abscheulichem Verbrechen? Der Absinth natürlich. „Wie bitte“, fragen Sie? „Ja“, sagt Absinthexperte Markus Lion, „Weinproduzenten und Absinthgegner tauften Lanfrays Suchtkrankheit, die sie für seinen Wahnsinn verantwortlich machten, damals auf den Namen „Absinthismus““.

Auf die Idee, dass der immense Alkoholkonsum insgesamt zu dargebotener sozialer Verrottung führte, konnte eine Gesellschaft, die Wein für ein Grundnahrungsmittel hielt und bis zu 30l reinen Alkohol pro Kopf im Jahr konsumierte, natürlich nicht kommen. Heute hingegen ist das tatsächliche Problem „Alkoholismus“ hinreichend bekannt. Und auch der Umstand, dass der für die Produktion von billigem Absinth verwendete Minderalkohol in Wahrheit zu anfangs beschriebenen Wahnvorstellungen führte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch hatte man eine andere Schuldige ausgemacht und sogleich aufs Schafott geführt: „Die grüne Fee, wie man den Absinth in Liebhaberkreisen auch getauft hatte. Und so durfte die Wermut-Spirituose bis zu ihrer beginnenden Rehabilitierung im Jahre 1989 in vielen europäischen Ländern jahrzehntelang nicht mehr produziert werden.

Das Nervengift Thujon

Dennoch kursieren bis heute hartnäckige Gerüchte darüber, dass der im ätherischen Öl des Wermuts enthaltene Bestandteil Thujon Schuld an im „Fin de siècle“ häufig zu beobachtenden Symptomen des geistigen und körperlichen Verfalls gewesen sei. Und tatsächlich: Thujon ist ein Nervengift. Schlimmer: In hoher Dosierung kann es Verwirrtheit und epileptische Krämpfe hervorrufen. „Man könnte das Thujon-Öl im Absinth nie so hoch dosieren, als dass es tatsächlich eine berauschende Wirkung entfalten könnte“, klärt Lion jedoch auf „denn dann wäre das Getränk so bitter, dass man es gar nicht mehr genießen könnte“. Der Thujon-Anteil im Absinth ist also in Wahrheit nahezu homöopathisch gering.

„EIN GLAS UND DU BIST TOD“

Dennoch umweht die Spirituose bis heute der Reiz des Verbotenen: Ihre jahrzehntelange Prohibition, ihre toxische Farbe und das fragwürdige Versprechen vielleicht doch ein wenig rauschhaft zu wirken. Kein Wunder also, dass sich auch gegenwärtig noch Subkulturen wie die Gothikszene oder Cannabisliebhaber häufig vom Mythos Absinth angezogen fühlen. „Hätte man Gin und Vermouth anstatt des Absinth verboten, dann würden Sammler heute ein Vermögen für alte, konische Gläser zahlen und ehrfurchtsvoll Dorothy Parker und Dashiell Hammett über die narkotischen Qualitäten des berüchtigten Martinis zitieren,“ schrieb einmal der Autor Taras Grescoe in seinem Essay „Schweizer Absinthe – Ein Glas und du bist Tod“, über die zweifelhafte Mystifizierung der Wermut-Spirituose.

Das Getränk der Dichter und Denker

„Ich ziehe meinen Kunden regelmäßig die Zähne“, sagt Lion, der über seine Firma „Lion Spirits“ hochwertige Absinthe vertreibt. „Ich kann und will nicht auf den Zug der Marihuanazubehör verkaufenden Headshops aufspringen“, so der Importeur weiter. Denn der Mittvierziger ist nicht etwa fasziniert von der Idee einer pflanzlichen Möchtegern-Droge. Denn: Die Wermut-Spirituose war nicht nur dieser Teufelstrank, der für Blut und Blödsinn verantwortlich zeichnen sollte. Er war auch mehr als das bloße „Opium des Volkes“, das noch viel günstiger als Wein war und somit auch dem Proletariat den allabendlichen Barbesuch ermöglichte. Nein: Absinth, das war auch das Lifestylegetränk der Künstlerelite.

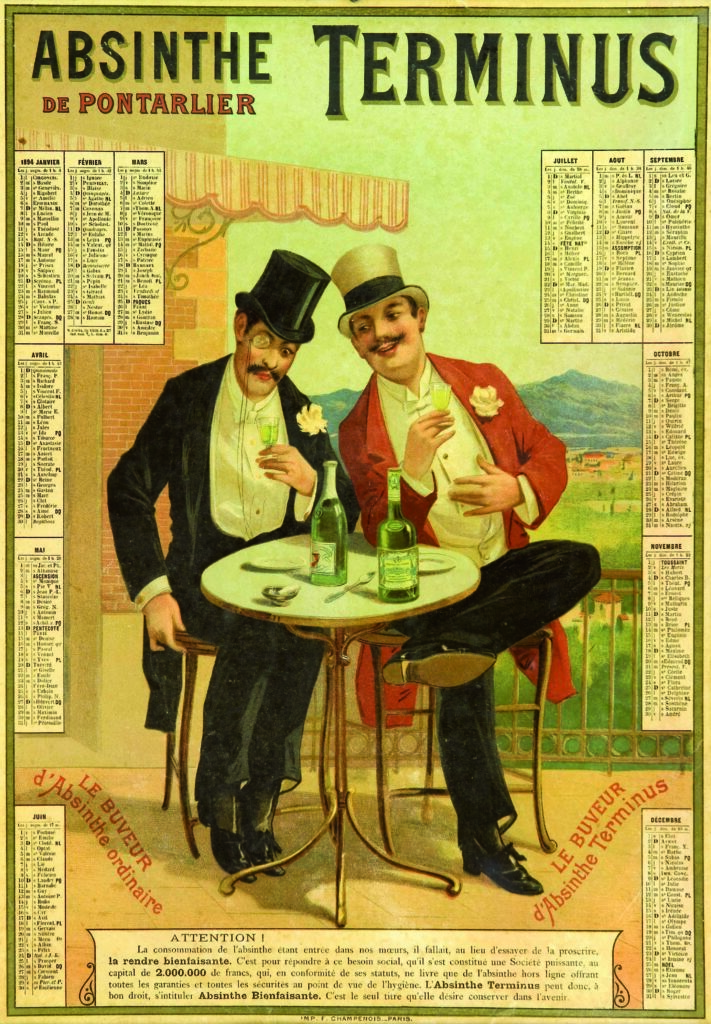

Der Bohème, die ihre Inspiration für Kunst und Literatur in Rausch und Anrüchigem suchte. „Mit Anfang 20 hatte ich ein Faible für die Französische Literatur des 19. Jahrhunderts“, sagt Lion, „dort stolpert man allenthalben über die Grüne Fee“. Lion las von den Damen und Dandys der Metropolen, die sich allabendlich zur „grünen Stunde“ trafen. So nannte man das als chic geltende Absinthgenießen zwischen 17 und 19 Uhr in den angesagten Bars und Cafes der Stadt. Fans dieser Stunden des Trinkens und Tratschens waren auch die großen Denker der Zeit: Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde und eben auch Künstler wie Paul Gauguin und Vincent van Gogh.

Zu seinem Ruf als zeitgemäßes Getränk der späten Nachmittagsstunden trugen auch die zahlreichen Trinkrituale bei. Auf den Tischen der Bars und Cafés der Pariser Boulevards standen häufig hohe Wasserbehälter mit mehreren Hähnen. Ein Absinthtrinker platzierte einen der spatelförmigen und gelochten oder geschlitzten Absinthlöffel auf sein Glas und legte darauf ein Stück Zucker. Dann drehte er einen der Hähne des Wasserbehälters auf, wodurch mit etwa einem Tropfen pro Sekunde Wasser auf den Löffel herabtropfte. Jeder Tropfen gezuckerten Wassers, der in das darunter stehende Absinthglas fiel, hinterließ im Absinth eine milchige Spur, bis schließlich ein Mischungsverhältnis erreicht war, das dem Getränk insgesamt eine milchig-grünliche Färbung verlieh.

„Ich suche die Leute, die schon 50 Flaschen Whisky im Keller haben“, sagt Lion über seine Zielgruppe, „Genießer, die Interesse an der Historie und Kultur rund um die Wermut-Spirituose haben“. Und so erklärt sich auch der Preis einer guten Flasche, die es ab 50 Euro aufwärts zu erwerben gilt. Permanent ist der Spirituosenhändler auf der Suche nach Orignalrezepturen hochwertiger historischer Absinthe aus dem 19. Jahrhundert, die er brennen lässt und vermarktet.

„Ich trinke das, was einst van Gogh getrunken hat“, sollen seine Kunden dann sagen können. Bleibt nur diese Sache mit dem zerstümmelten Ohr… „Nein“, sagt Lion, „da wünsche ich mir dann lieber doch keine Wiederholung“.